ここから本文です。

更新日:2025年7月1日

インバウンド対策お役立ちツール集

用途別

観光地域づくり事例集

観光庁では、「観光地域づくり事例集~グッドプラクティス2018~」を公開しています。観光による地方創生や地域の活性化を一層推進するため、主に観光地域づくりに興味のある方や、これから取り組もうとする方々の参考となるよう、全国各地の創意工夫に富んだ事例を掲載しています。

長野県からは阿智村の『地域資源「日本一の星空」を核としたブランド戦略』(P24)、小谷村の『ドボクアート砂防堰堤めぐりバスツアー』(P84)、山ノ内町の『インバウンドを対象とし、活性化した温泉街の再生・活性化』(P116)の事例が掲載されています。

地域で取り組む人たちのためのインバウンド対応ガイドブック

農林水産省では「地域で取り組む人たちのためのインバウンド対応ガイドブック」を公開しています。

外国人旅行客によりよいサービスを提供するためのコミュニケーションツールや具体的なケーススタディが掲載されています。

Wi-Fi(無線LAN)提供者向けセキュリティ対策の手引き

総務省では、Wi-Fiを提供する事業者、もしくは提供を検討している事業者(店舗や自治体等)を対象に、「Wi-Fi提供者向けセキュリティ対策の手引き」を公開しています。

Wi-Fiに関する基本的な知識やメリット、Wi-Fiを提供するにあたって必要なセキュリティ対策についてまとめています。

消費免税店 サポート情報

観光庁では消費免税店になることを検討している方、または既になられた方向けにウェブサイトでの情報発信をしています。

ページ内では手引きや現場でそのまま使える免税手続きの多言語説明シートなどを公開しています。

- 消費免税店の手引きはこちら(外部サイト)

- 多言語説明シートはこちら(外部サイト)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語、イント゛ネシア語、ヘ゛トナム語)

多言語音声翻訳アプリ VoiceTra®(ボイストラ)

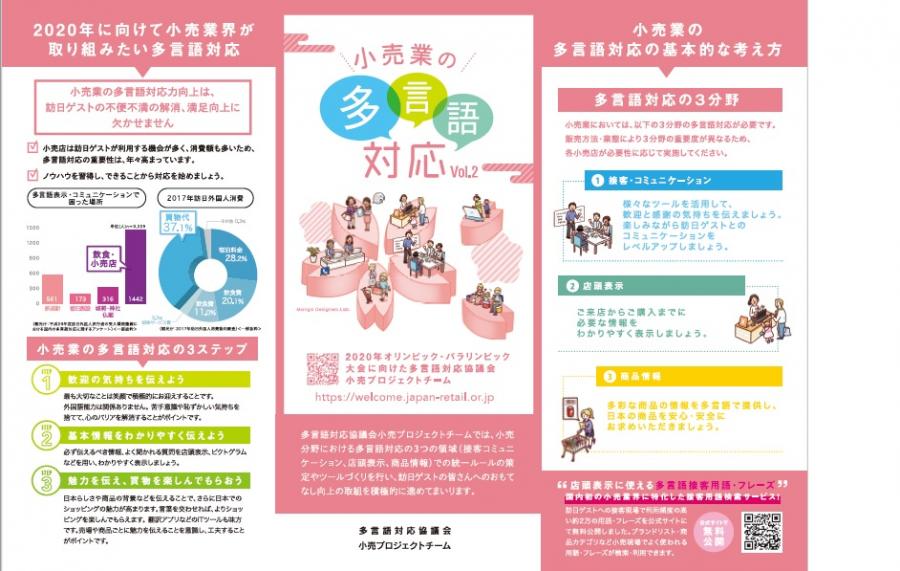

小売業の多言語対応サポートページ

多言語対応対応協議会小売プロジェクトチームでは、小売り分野における多言語対応の3つの領域(接客コミュニケーション、店頭表示、商品情報)での統一ルールの策定やツールづくりを行い、訪日外国人観光客へのおもてなし向上の取組を積極的に進めています。ホームページで多言語対応の考え方や現場で役立つツールなどを紹介しています。

医療関係者サポートページ

観光庁では、「医療関係者サポートページ」を公開しています。

医療機関を中心とした関係者の皆様が急な怪我や病気になられた訪日外国人旅行者を受け入れる際に役立つマニュアルや、取組事例を掲載しています。

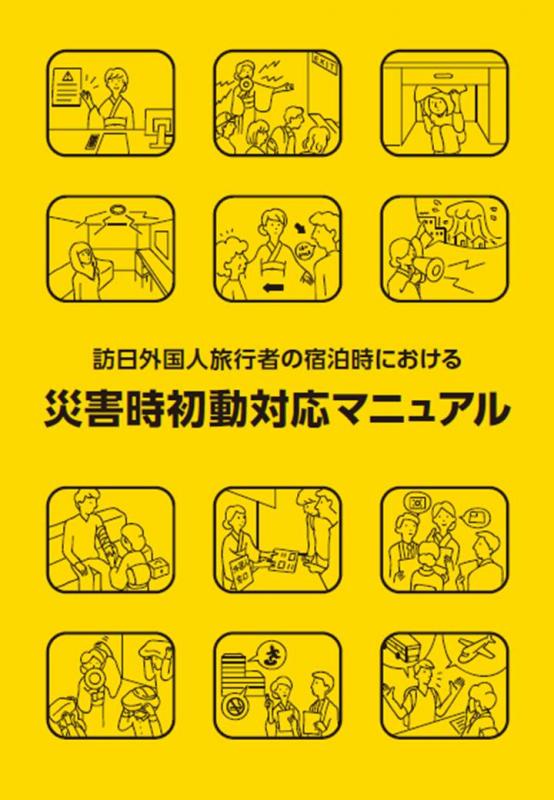

宿泊施設向け 災害時初動対応マニュアル

九州運輸局では、「訪日外国人旅行者の宿泊時における災害時初動対応マニュアル」を公開しています。

このマニュアルには、特に大規模地震における避難誘導のあり方を念頭に、通常備えるべき防災対策に加えて、地震を体験したことがない外国人旅行者が取り得る行動や、帰国支援のための対応等も掲載されています。

災害情報の伝達および避難誘導に関するガイドライン

消防庁では、「外国人来訪者や障がい者当が利用する施設における災害情報の伝達および避難誘導に関するガイドライン」を公開しています。

デジタルサイネージやスマートフォンアプリ等の活用などによる避難誘導等の多言語化、文字等による視覚化、障がいなど施設利用者の様々な特性に応じた対応などの取組について掲載しています。

災害時に訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール集

観光庁では、「災害時に、訪日外国人自身が情報収集等に利用できるツール」と「災害時に、訪日外国人へのご案内に役立つツール」の参考事例をご紹介しています。

多言語対応普及啓発映像「外国人旅行者の気持ちになって歩いてみよう!」

多言語対応協議会が、多言語対応普及啓発映像「外国人の気持ちになって歩いてみよう!」を公開しています。

外国人旅行者の実際の体験をもとにセイン・カミュ氏を進行役とし、外国人の視点から見た東京の多言語対応の好事例などを紹介した約30分の映像です。

外国人旅行者を魅了するウェブサイトの作り方(英語実例集)

日本政府観光局(JNTO)が、「外国人視点」にこだわったJNTOウェブサイトの実例をもとに、外国人旅行者向け英語ウェブサイトの制作のポイントについて紹介しています。

地域別

訪日ユダヤ人旅行者ウェルカムハンドブック

中部運輸局では、ユダヤ人旅行者を受け入れる際に活用いただけるウェルカムハンドブックを公開しています。

ユダヤ人に関する基礎知識や日本国内におけるユダヤ人旅行者に対応する際の留意点などを掲載しています。

ムスリムおもてなしガイドブック

観光庁がムスリムおもてなしガイドブックを公開しています。

ムスリム旅行者が訪日旅行時に宗教的・文化的慣習により不便を感じることがないように受け入れの実践例や必要な情報を掲載しています。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください