ここから本文です。

更新日:2014年12月26日

平成26年(2014年)県政おもなできごと

今年は相次ぐ災害に見舞われる中、被災地域のコミュニティーの強さや人と人のつながり、救助活動や被災地支援に当たっていただいた皆さんへの感謝など、知事が選んだ今年の漢字「絆」を実感する一年となりました。

おもなできごと(10項目)に加え、県政の新たな動き(10項目)、さらに番外編として、今年県内で輝かしい活躍をした方などについても紹介しています。ぜひ、ご覧ください。

災害からの普及・復興に向け、全力で取り組んでいます(おもなできごと)

県では国や市町村、関係機関と連携しながら人命救助を最優先に災害対応に当たってきました。被災された皆さまの思いに寄り添いながら、復旧・復興に向けた取り組みを全力で行っていきます。

大雪(2月)

2月14日から15日にかけて、軽井沢で99cm、飯田で81cmと観測史上最高の積雪となるなど、県内各地で記録的な大雪となりました。

一部の集落が孤立したほか、国道・高速道路の通行止めや鉄道の運休、農業用ハウス等の倒壊や森林への被害など、県民の生活に甚大な影響を及ぼしました。

県では災害対策本部を設置し、陸上自衛隊に災害派遣を要請するとともに茅野市・富士見町・軽井沢町・御代田町に災害救助法を適用。

速やかに除雪作業を実施したほか、被害に遭われた農業者・林業関係者の皆さまへ事後対策の情報提供等を行うとともに、経営への影響を極力軽減するため国や市町村等関係機関と連携し、被害を受けた施設等の復旧に向けた支援を行いました。

災害対応の向上を図るため、3月に「平成26年2月大雪災害事後検証チーム」を立ち上げ、災害への応急対応で浮かび上がった課題を検証。検証結果を踏まえ、今後は除雪を迅速に実施する体制を整備し、県民の皆さまの求める情報を迅速・一元的に発信するなどの対応を行っていきます。

【関連リンク】

南木曽町土石流(7月)

台風第8号の接近に伴う大雨により、7月9日夕方、南木曽町梨子沢(なしざわ)で大規模な土石流が発生し、1名の尊い命が失われました。また多くの住宅が全壊したほか、JR東海中央本線の橋げたの流失、国道への土砂流出などに伴い重要幹線が寸断されるなど、多方面に大きな影響が出ました。

県は災害対策本部を設置し、南木曽町に災害救助法を適用。二次災害防止のため、発災直後に大型土のうの設置等の緊急対策を行いました。現在、国と県の各機関が連携して砂防堰堤(えんてい)の新設など対策を進めています。

県内外を問わず甚大な土砂災害が発生している現状に鑑み、土砂災害警戒区域の指定作業を1年前倒しして実施するほか、河川の増水に伴う避難勧告等の発令の目安となる氾濫危険水位等について、今年度中に改定を行います。

御嶽山噴火(9月)

9月27日正午前、御嶽山が噴火し、57名もの方の尊い命が失われました。現在も6名の方が行方不明となっています。

県は噴火直後から災害対策本部を設置し、木曽町と王滝村に災害救助法を適用しました。また、国の非常災害現地対策本部と連携し、警察・消防・自衛隊など全国からの応援を得ながら延べ1万5,000人を超える体制で登山者等の捜索救助活動に当たりました。

三期にわたり大規模で全面的な捜索救助活動を行いましたが、有毒ガスの発生や降雪など周囲の環境が悪化する中で捜索救助活動を継続することが困難となり、10月16日、行方不明者を発見することができないまま全面的な捜索救助活動を終了しました。

県では、被災された登山者やご家族への心のケアなど、災害の影響を受けた方に対する支援を行うほか、降灰に伴う土石流の発生などの二次災害に対処するため、国と県の各機関が連携して土石流の監視体制の整備、砂防堰堤(えんてい)の新設や緊急除石工事などの対応を進めています。また火山ごとに「火山防災協議会」を設置し、対応策などを取りまとめるほか、今後の「長野県地域防災計画」の見直しに反映していきます。

この災害による木曽地域の観光産業などへの影響を払しょくし、早期復旧・復興を図るため観光振興・風評被害対策などを取りまとめるとともに、日本最高レベルの火山防災対策、山岳の安全対策の実施に向けて「御嶽山噴火災害を踏まえた対応方針」を策定しました。

11月には個人、企業、団体、市町村など県民の皆さまが「自分でできること」で木曽地域を応援する“つながろう木曽”応援運動をスタート。12月6日からは「つながろう木曽~応援ありがとうキャンペーン~」を実施しています。

【関連リンク】

- 9月27日御嶽山噴火に関する情報

長野県神城断層地震(11月)

11月22日夜、長野県北部を震源とする地震が発生し、長野市・小川村・小谷村で震度6弱、白馬村・信濃町で震度5強を観測しました。地域の皆さんの絆やコミュニティーの強さもあり、お亡くなりになられた方はいませんでしたが、住宅の全半壊、停電や断水などのライフラインの寸断、土砂崩れなどによる道路の通行止めなど多大な影響が出ました。

県では地震発生と同時に災害対策本部を設置し、白馬村・小谷村・小川村に災害救助法を適用しました。また、二次的な土砂災害に備え、土砂災害危険箇所の緊急点検を行い警戒避難体制の構築や対策工事を進めています。

災害からの早期復旧・復興に向け、「長野県神城断層地震復旧・復興方針」を策定し、12月中に応急仮設住宅の完成を目指すなど、全力で対応に当たっています。

被災地域のスキー場はこの地震による被害はなく、通常営業を行っています。12月20日からは「みんなの気持ちがあったかいキャンペーン」を実施し、HAKUBA VALLEYをPRしています。

災害の復旧・復興については6月、9月、11月議会で補正予算を組み、早急な対応に努めています。

2月

オリンピック、パラリンピックの舞台で、長野県関係選手が活躍(おもなできごと)

2月から3月にかけて、ロシアのソチで開催された「第22回オリンピック冬季競技大会」に25名、「第11回パラリンピック冬季競技大会」に7名の長野県関係選手が出場しました。パラリンピック2大会連続で金メダルに輝いた狩野亮(かのう あきら)選手の活躍など、両大会合計で金メダル2、銀メダル1(渡部暁斗(わたべ あきと)選手)、銅メダル1(竹内拓選手)を獲得。5大会連続で入賞を果たした上村愛子選手をはじめ、世界最高峰の舞台で全力を尽くす選手の姿は、私たちに多くの勇気と感動を届けてくれました。

県は3月に、上村、狩野両選手にスポーツ特別栄誉賞を、その他の出場選手にスポーツ栄誉賞を贈り、功績をたたえました。

また、県では長野オリンピックの遺産である人的・物的・環境資源を最大限に活用し、未来のオリンピック選手を育成する「SWANプロジェクト(Superb Winter Athlete Naganoプロジェクト)」を実施しています。4年後の平昌(ピョンチャン)冬季大会に向けて、今回ソチ大会に出場された選手の皆様のますますの活躍と、次世代を担うアスリートの出現が大いに期待されるところです。

【関連リンク】

3月

中小企業のさらなる発展に向けて条例制定などの取り組み(県政の新たな動き)

県内産業や地域社会で重要な役割を担う中小企業の一層の発展を目的とした「長野県中小企業振興条例」を制定しました。条例では、中小企業者の自助努力や中小企業振興に関わる県の責務、関係者の役割について定めています。

11月には本県で44年ぶりとなる「一日中小企業庁 in 信州」を松本市で開催。また、長きにわたり事業を継続し、地域社会に貢献してきた業歴100年以上の企業を「長野県百年企業<信州の老舗>」として表彰するなど、県内の経済と雇用を支える中小企業の振興に努めています。

「長野県の契約に関する条例」を全国に先駆けて制定(県政の新たな動き)

契約に関する県の取り組みの基本となる事項等を定める「長野県の契約に関する条例」を全国に先駆けて制定しました。この条例では、「契約の適正化」、「総合的に優れた契約の締結」など、4つの基本理念を定めて契約の活用を図り、地域経済の健全な発展などを目指しています。

この基本理念を実現するため、10月には都道府県で初めて県の契約の締結方法・履行確保の方法について定めた「長野県の契約に関する取組方針」を策定しました。

【関連リンク】

- 長野県の契約に関する条例

- 長野県の契約に関する取組方針

4月

「信州あいさつ運動」で子どもの育ちを応援(県政の新たな動き)

家庭や地域でお互いにあいさつをし、地域ぐるみで子どもの育ちを応援する「信州あいさつ運動」がスタートしました。

長野市の南部小学校で行われたキックオフイベントでは、阿部知事やあいさつサポーターのみなさん(武田徹さん、小平奈緒さん、こてつのお2人)などが登校する児童に「おはよう」。子どもたちからも元気な声が返ってきました。

県では、県民の皆さまから「あいさつちょっといい話」を随時募集しているほか、毎月11日を「信州あいさつの日」と定め、全県的にこの運動を広めていきます。

農地の有効活用に向けて、長野県農地中間管理機構が発足(県政の新たな動き)

「農業をリタイヤするので農地を貸したい。」「新たに農地を借りて経営規模を拡大したい。」など、農地の賃貸借を支援する「長野県農地中間管理機構」が発足しました。

農地の貸し手からの受け付けを7月から、借受希望者の公募を9月からスタート。遊休農地の拡大が課題となる中で、農業の担い手へ農地を集めて、生産性を高める取り組みを進めていきます。

信州教育に多様な学びの場が誕生(県政の新たな動き)

県内2校目、中南信では初となる公立中高一貫校「諏訪清陵高等学校附属中学校」が開校し、第1期生として80人が入学しました。じっくり学び、深く考える65分間授業、社会性や研究の意義と意味を体得する体験的・課題探求的な学習など、中高の枠にとらわれないカリキュラムの下、21世紀の社会に貢献できる優れた人材を育てます。

また、長野市には、発達障がいなどの若者の「真の自立」を目指す「長野翔和学園」が開校しました。「学びの場」(教室)を県が無償で提供するなど、全国初の官民連携によってスタート。「人間関係を結ぶ力」や「ゆるぎない自尊心」など、「生きていく気力」を育てるための教育が行われています。

県では、今後ここでの教育を全県に広め、誰にでも居場所と出番がある社会づくりを進めます。

【関連リンク】

5月

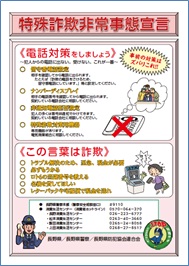

特殊詐欺非常事態宣言を発令(おもなできごと)

県民の皆さまの大切な財産を狙った特殊詐欺が頻発し、被害額が過去最悪だった昨年を上回る極めて深刻な状況にあることから「特殊詐欺非常事態宣言」を発令しました。

また、「長野県消費生活基本計画・長野県消費者教育推進計画」を6月に策定。さらなる被害を防ぐため、特殊詐欺被害認知件数の半減を目標に掲げ、警察機関・市町村・関係団体と連携しながらさまざまな取り組みを行っています。

「必ずもうかる」、「ロト6の当選番号を教える」などといった話は絶対に信用せず、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。また、「留守番電話やナンバーディスプレイの設定」、「特殊詐欺対策専用機器の設置」等の対策をお願いします。

【関連リンク】

6月

「信州の食」を全国に発信し、「信州ACE(エース)プロジェクト」をスタート(県政の新たな動き)

「第9回食育推進全国大会~しあわせ信州食育フェスタ2014~」を長野市で開催。長野県の健康長寿を支えてきた特色ある食材や食文化、食育の取り組みを全国に向けて発信しました。

また、この大会では県内外からの大勢の参加者を前に、新たな健康づくり県民運動「信州ACE(エース)プロジェクト」のスタートが宣言されました。ACEは生活習慣病の予防のための重点3項目である「Action(体を動かす)」「Check(健診を受ける)」「Eat(健康に食べる)」を表し、世界で一番(ACE)の健康長寿を目指す思いが込められています。

11月には県とセブン-イレブン・ジャパンが共同企画した「信州ACE弁当」が発売されるなど、食に関する新たな健康づくりの取り組みが動き始めました。

【関連リンク】

7月

新県立4年制大学の開学に向けた準備が進む(おもなできごと)

平成30年4月の開学を目指す新県立4年制大学の理事長予定者にソニー生命保険株式会社名誉会長の安藤国威(くにたけ)氏、学長予定者に慶應義塾大学名誉教授の金田一真澄氏を決定しました。

9月には、安藤氏を委員長とする県立大学設立委員会を設置し、基本構想の具体化に着手。県内大学・高校関係者や経済界の皆さまとの意見交換を行いつつ、県民の皆さまの期待に応える大学づくりに向けて準備を進めています。

【関連リンク】

未来を担う子どもたちを支え、守るための取り組みが進む(おもなできごと)

虐待やいじめ、不登校など問題を抱え我慢している子どもや、誰にも相談できずに悩んでいる子どもを支援する「長野県の未来を担うこどもの支援に関する条例」を制定しました。条例に基づき、人権侵害に苦しむ子どもたちを救済するための「子ども支援委員会」を設置するなど、子どもが伸び伸びと育つ地域社会の実現を目指します。

また、子どもの性被害が看過できない状況にある中、「子どもを性被害から守るための県の取組み」を11月に決定。性被害防止教育等の予防の取り組み、被害者支援、これまで青少年健全育成を推進してきた県民運動の再活性化への支援などを「早急に実施する取組み」として掲げ、早速補正予算でワンストップ支援センターの開設準備など具体的な取り組みを事業化しました。

12月には携帯電話事業者の皆さまと青少年のインターネットの適正利用に関する協定を締結するなど、子どもを性被害から守るための取り組みを進めています。

【関連リンク】

「信州 山の日」を制定し、多彩な取り組みを展開(おもなできごと)

また、長野県を世界的に評価される山岳高原観光地とするため、重点支援地域を定めて遊歩道・登山道やWi-Fi環境の整備、マーケティング講座などを実施しています。

さらに、全国初の取り組みとして、「信州 山のグレーディング」を作成。県内の主要登山ルートを地形的な特徴に基づいた「体力度」と「難易度」により見える化することで、自分にあった山選びを推進するなど遭難防止対策にも力を入れています。

今後も信州の「山」の価値をさらに高め、国内外に強力に発信していきます。

【関連リンク】

8月

信州まつもと空港に大阪便が復活(県政の新たな動き)

信州の空の玄関口である信州まつもと空港に待望の大阪便が4年ぶりに復活しました。8月の1ヶ月間の季節運航便としての復活でしたが、利用率は90.1%と好調で、観光やビジネスなどで多くの皆さまにご利用いただきました。

今後は運航期間の拡大、さらには通年運航の実現を目指します。

9月

「共感と対話」を基本に、阿部県政2期目がスタート(おもなできごと)

9月1日、8月の県知事選挙で2回目の当選を果たした阿部守一知事が県庁に初登庁し、2期目の県政のスタートを切りました。

阿部知事は、「私をはじめ県で働く職員それぞれが、自らの職務に対する強い思いを持ち、県民の皆さまとの間で一方通行ではない、双方向の『共感』と『対話』を基本に県政を進めていきたい。」と決意を表明。

また、早急に取り組むべき課題を「スタートダッシュ・アクション7」として公表。知事と教育委員会の連携を強め長野県教育のさらなる向上を図るための「総合教育会議」を全国に先駆けて10月に設置するなど、2期目の阿部県政が掲げる「一人一人の個性が輝く長野県」の実現を目指した取り組みが進んでいます。

【関連リンク】

長野県版「地方創生」の議論がスタート(おもなできごと)

確かな暮らしの実現のために、人口減少社会においても安心した暮らしが営まれる地域社会づくり、そして出産や子育て支援といった人口減少を抑制するための取り組みを進め、安心して働ける長野県、希望する結婚や子育てができる長野県、人を惹(ひ)きつける魅力ある長野県を目指していきます。

2016年主要国首脳会議(サミット)の長野県への誘致運動がスタート(県政の新たな動き)

県内機運の盛り上がりと県民の皆さまの熱意によってサミットの誘致を実現するために、長野県らしい開催計画案の作成や広報・PR活動などを進めています。

10月

信州の魅力発信。「銀座NAGANO」オープン(おもなできごと)

信州の優れた「ヒト」「コト」「モノ」をトータルに発信する首都圏総合活動拠点「銀座NAGANO~しあわせ信州シェアスペース~」が東京・銀座にオープンしました。

オープニングイベントでは、長野県観光大使でタレント・俳優の峰竜太さん、タレントの乙葉さんが1日店長として登場。故郷である信州への思いや魅力を語るなど、初日に華を添えました。

1階に信州の物産の販売や旬の味覚が楽しめるコーナー、2階にさまざまなイベントが行えるスペースや観光情報コーナー、4階に移住・就職やビジネスについての相談コーナーを備え、当初の予想を上回る多くの皆さまにお越しいただいています。コンセプトは、「フェア」ではなく「シェア」、「伝える」だけでなく「つながる」、「観光地」ではなく「関係地」。「銀座NAGANO」では、信州の美しさ・豊かさ・健康長寿を全国、そして世界に発信し、コアな信州ファンを増やしていきます。

【関連リンク】

11月

信州との絆を深めるため、中国・ブラジル・米国を歴訪(県政の新たな動き)

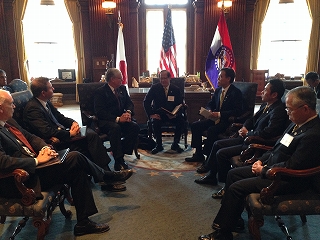

10月に中国 北京を阿部知事が、11月にはブラジル サンパウロと米国 ミズーリ州及びシアトルを阿部知事と風間辰一県議会議長が訪れました。

北京では、第2回日中知事省長フォーラムに出席し、地域経済の交流や観光などをテーマに意見交換を行いました。

サンパウロでは県人会創立55周年記念総会に出席し、郷土への熱い思いを持ち続け、長年県人会の運営にご尽力いただいた方々に感謝の意を表し、表彰状を授与しました。

さらに、米国では、ミズーリ州知事や政府関係者と産業、観光、教育などの分野で意見交換を実施しました。ミズーリ州コロンビア大学では、今後、大学生の交換留学を実施する方向で合意。シアトルでは、県内企業関係者を交えて、ボーイング社幹部と今後の航空宇宙産業の在り方などについて懇談を行いました。

それぞれの国で、長野県の魅力をお伝えし、絆を深めるとともに、実のある交流の糸口となる訪問となりました。

通年

リニア中央新幹線の開業に向けて大きく前進(おもなできごと)

平成39年に開業が予定されているリニア中央新幹線の整備に向けた動きが本格化した1年でした。

事業着手前に行う一連の環境影響評価(アセスメント)の手続きを終え、10月に国土交通相が建設工事を認可。これを受けて、12月には東京と名古屋で着工し、いよいよリニア中央新幹線の建設がスタートしました。

こうした建設の動きとあわせて、県の取り組みも着々と進んでいます。

3月に今後の地域づくりの指針となる「リニア活用基本構想」を策定するとともに、4月に「リニア中央新幹線地域振興推進本部」を設置し、リニア中央新幹線の整備効果を地域振興につなげるための取り組みを進めています。

10月には「リニア関連道路として整備を目指す箇所」を公表し、高速道路と長野県新駅を直結させるアクセス道路の整備など、必要な道路整備を計画的に進めてまいります。

また、今後も建設主体であるJR東海に対し、徹底した環境保全の取り組みや地元住民への丁寧な説明を求めてまいります。

【関連リンク】

Copyright Central Japan Railway Company. All rights reserved.

信州ブランドの新食材が続々登場(県政の新たな動き)

2月に「信州産シカ肉認証制度」を創設し、適切な信州産シカ肉の処理・加工・販売を実施している施設の認証を始めました。この施設で販売されたシカ肉は認証マークを貼って販売されます。

9月に県水産試験場が新たに開発した「信州大(おお)イワナ」(仮称)の稚魚が初出荷。このイワナは、産卵期にも肉質が落ちることなくおいしく味わえるのが特徴で、2年後には県内の旅館やホテル、飲食店のメニューになる予定です。

県農業試験場が開発した新品種のお米「風さやか」も今年の秋から本格的な販売が始まりました。

ますます充実する信州ブランド食材のラインナップから目が離せません。

【関連リンク】

番外編

世界へ羽ばたく信州人 ~二山治雄さん~

県内で8番目の国宝に ~仮面の女神~

8月、茅野市の中ッ原(なかっぱら)遺跡から出土した土偶「仮面の女神」が国宝に指定されました。

「仮面の女神」は全長34センチ、重量2.7キロの大型の土偶で、約4,000年前の縄文時代後期前半に作られました。同じ茅野市の「縄文のヴィーナス」とともに、早くも人気を集めています。

今回の国宝指定によって、県内の国宝は8件となりました。

【関連リンク】

夢をかなえていよいよ宇宙へ ~油井亀美也さん~

アメリカなどでの訓練で多忙な中、8月には県庁を訪れ、阿部知事と懇談。「宇宙を目指した原点は生まれ育った信州の星空の美しさ」と語ってくださいました。

来年は宇宙からどんな声が届くのか楽しみです。

信州からJ1の舞台へ ~松本山雅FC~

日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)のJ2に参戦した松本山雅FCが年間総合2位となり、来シーズンのJ1昇格を決めました。日本フットボールリーグ(JFL)からJ2に昇格して3年でJ1昇格という快挙となりました。今後も県内プロスポーツチームの活躍が、子どもたちの夢や希望になることを期待しています。

今年の漢字は「絆」 ~すべての長野県の皆さん~

毎年恒例の阿部知事が選ぶ2014年の漢字は「絆」。

神城断層地震で誰一人亡くなることがなかった地域の「絆」、御嶽山噴火災害で命がけの救助活動を行った警察・消防・自衛隊の皆さんの人と人との「絆」、故郷を遠く離れたブラジルからふるさと信州を思う長野県人会の皆さんとの「絆」、人と人とのつながり「絆」が印象深い1年でした。

来る年が長野県の皆さまにとって良い年となりますようお祈り申し上げます。

【関連リンク】

参考

| 時期 | 項目 |

|---|---|

| - |

大雪(2月) 南木曽町土石流(7月) 御嶽山噴火(9月) 長野県神城断層地震(11月) |

| 2月 |

|

| 5月 |

|

| 7月 |

|

| 9月 |

|

| 10月 |

|

| 通年 |

|

| 時期 | 項目 |

|---|---|

| 3月 |

|

| 4月 |

|

| 6月 |

|

| 8月 |

|

| 9月 |

|

| 11月 |

|

| 通年 |

|

番外編一覧

- 世界へ羽ばたく信州人 ~二山治雄さん~

- 県内で8番目の国宝に ~仮面の女神~

- 夢をかなえていよいよ宇宙へ ~油井亀美也さん~

- 信州からJ1の舞台へ ~松本山雅FC~

- 今年の漢字は「絆」 ~すべての長野県民の皆さん~

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

(PDF:4,895KB)

(PDF:4,895KB)