ここから本文です。

更新日:2025年3月27日

松本技術専門校

建築科

建築科について

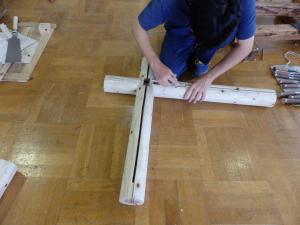

和風木造住宅の在来工法における、施工技術を基礎から学び、将来、建築大工として必要な基礎的知識、技能を養います。また、CADを用いた建築設計のカリキュラムを取入れ、中小規模建築物の設計から施工までを体系的に学びます。

技能五輪競技大会の建築大工部門への参加などを通じ、積極的な技能習得への対応に力を入れています。

|

|

|

| 技能奉仕活動 | 実習(数寄屋)伝統工法 | 制作依頼実習(社寺) |

入校、修了、就職の状況

| 入校年度 | 応募者数 | 入校者数 |

|---|---|---|

| R7 | 16 | 12 |

| R6 | 18 | 13 |

| R5 |

11 |

11 |

| 入校年度 | 修了者数 | 就職者数 |

|---|---|---|

| R5 |

10 |

10 |

| R4 |

10 |

10 |

| R3 | 9 | 8 |

関連資格、技能講習、特別教育

1年次

- 三級建築大工技能士

- 自由研削砥石特別教育

- 玉掛技能講習

- 小型移動式クレーン運転技能講習

- 丸のこ等取扱い作業従事者

2年次

- 二級建築大工技能士

- 二級建築施工管理技士(一次検定)

- 小型車両系建設機械運転特別教育

- フォークリフト運転技能講習

- アーク溶接技能講習

- ガス溶接技能講習

建築科について

- 建築大工の魅力

「手に職」の時代に技能、技術がモノをいう職業への人気が高まっています。体を動かすことが好きな人、「ものづくり」に興味がある人、一生の仕事として建築大工を目指してみませんか。 - 後継者不足の大工

全国で後継者不足に悩む工務店が多くなっています。本校の建築科は、2年間の訓練期間で、建築大工の基礎的知識、技能が学べます。本人のやる気次第で、一生の仕事としてスタートすることが可能です。 - 木造住宅の魅力

日本には古来から木材で住宅や建物を建てる伝統的な工法があります。木のぬくもりを感じたり、和室の中から日本庭園を楽しんだりするには木造住宅が一番です。 - 建築大工と資格

建築大工には一定の技能を有する人を国が公に認める制度として「技能検定」制度があります。この検定試験に合格すれば「技能士」と呼ばれます。試験の区分には、1級と2級があり、1級が最上位級となります。 - 技能検定と技能五輪

23歳以下の若い人については「技能五輪」大会があり、在校中に建築大工の種目への参加を薦めています。技能五輪大会で一定の成績を収めると2級技能検定の実技試験が免除になる制度もあり、技能士になる近道でもあります。 - 訓練の体系

1年制コースと2年制コースから、目的に合ったコースを選びます。どちらのコースも1年次は、鉋(かんな)や鑿(ノミ)などの手工具の研ぎ方や使い方、継手・仕口の墨付け加工、曲尺(さしがね)を使った規矩(きくじゅつ)術など、従来工法における建築大工の基礎的技術・技能と建築施工ための基礎学科を学び、1年制コースは就職をします。

2年制コースの2年次は、伝統工法を学び建築大工技能をより深く追求します。また、企業実習や校外実習を行い、即戦力となるための実践力を養います。 - 就職

希望する職種に就職していきます、就職後は見習いとして、一人前を目指します。

訓練カリキュラム

| 区分 | 1年次 |

2年次 |

|---|---|---|

|

学科 |

||

|

建築概論 |

2年制コース |

|

|

建築構造概論Ⅱ など

|

||

| 実技 |

機械操作基本実習

|

機械操作基本実習 企業実習

|

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください