ここから本文です。

更新日:2025年8月18日

環境保全研究所

自然環境部業務紹介

自然環境部のしごと

- 長野県の特色ある生物多様性の保全や野生動物の管理、気候変動の実態把握と影響について、調査研究と情報発信を行っています。

- 長野県の生物多様性資料の収集・管理のため、植物標本庫(NAC)において植物標本(維管束植物およびミズゴケ類)約20万点を保管し活用しています。

- 山と自然のサイエンスカフェ@信州、自然ふれあい講座、信州自然講座など県民向けの学習交流活動を行っています。

- 気候変動への適応のために信州気候変動適応センター(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を設置しています。

|

<お問い合わせ先> 長野県環境保全研究所 飯綱庁舎 自然環境部 住所 〒381-0075 長野市北郷2054-120 電話 026-239-1031 FAX 026-239-2929 Eメール kanken-shizen<at>pref.nagano.lg.jp(<at>を@に) |

主な調査・研究事業

生物多様性、希少野生動植物保護・保全

長野県の生物多様性は、3000m級の山岳地を有するこの地域の生態系や美しい自然環境を特徴づけています。この生物多様性のもたらす恵みを未来の世代に引き継ぐため、第五次長野県環境基本計画の基本目標「共に育み 未来につなぐ 豊かな自然と確かな暮らし」の実現を目指して調査研究を行っています。

特に、信州の山岳高原の生物多様性がもつ地域資源としての価値を、SDGs・観光・文化・教育など社会の多分野での取り組みや連携に役立つ形で発信することを目標としています。

信州の代表的な生物多様性ホットスポットの一つ、霧ヶ峰草原

野生鳥獣の保護・管理

野生鳥獣(カモシカ・シカ・イノシシ・クマ・サル・魚食性鳥類など)が県内で分布域を広げ農林業や生活被害が増加して大きな問題になっています。高齢化が進む中山間地域では、対策を十分担えず農地の耕作放棄が進むなど、地域社会の維持にとっても大きな課題となっています。

県では、法に基づき、種ごとに対策計画を策定し、「野生鳥獣被害対策本部」を設置して総合的な被害対策の展開を図っています。当所では、本研究で得られた各種の生態に関する知識や捕獲個体の年齢、シカの生息密度マップや推定個体数等を対策本部に提供しています。

牧場内を移動するニホンジカの群れ

気候変動とその影響

気候変動の影響を抑えるためには、原因となる温室効果ガスの排出を抑制するとともに、既に顕在化している気候変動への適応策をとらなければなりません。長野県は、気候変動に関する情報の収集、分析、発信と、さまざまな主体の適応の取り組みを促進するため、2019年4月1日に「信州気候変動適応センター」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)を設置しました(当研究所自然環境部と県庁環境政策課が共同運営)。当センターでは、県内の気候変動の実態把握や予測とともに、各分野の適応策促進に必要な情報を提供する取り組みをすすめています。

気候変動の影響が最も懸念される高山帯、南アルプス最南部イザルガ岳

調査研究事業一覧(令和7年度)

生物多様性の主流化に向けた基盤情報の整備と情報発信(研究概要はこちら)

研究期間:R4(2022)~R8(2026)年度

長野県では2014年に生物多様ながの県戦略を策定し、人と自然が共生する信州の実現に向けてさまざまな施策を展開してきました。しかし、生態系問題の単独解決には限界があり、多くの分野での保全策の実行と連携が不可欠であると指摘されるようになってきました。本研究では、行政をはじめさまざまな社会経済活動において生物多様性を主流化し、持続可能な社会を目指すために必要な情報の整備と発信、その活用事例づくりを行います。

希少な生きものが生息する草地での草刈り作業(木曽町開田高原)

大型哺乳類の保護管理にむけた個体特性および個体群構造の解明(研究概要はこちら)

研究期間:R6(2024)~R10(2028)年度

野生動物と地域社会の共存にむけ、大型哺乳類による農林水産物等の被害軽減や人身被害の抑止の実現は、大きな課題となっています。本研究の目的は、被害対策方針決定に必要となる野生動物側の情報を収集し、提供することにあります。より効果的な被害対策および健全な野生動物個体群の維持を推進するため、野生動物の行動や食性、個体群の増減傾向など、対策に必要な生態情報を明らかにしていきます。

山林内で餌を探すツキノワグマ

地域の気候変動の実態と影響に関する研究(研究概要はこちら)

研究期間:R7(2025)~R11(2030)年度

猛暑、豪雨、豪雪、暖冬など、近年、気候変動が県内各地で現れ、その影響も農業、健康、防災、生態系などさまざまな分野に及んでいます。こうした気候変動の影響に対して適応していくためには、どこが気候変動に脆弱な地域かを調べる必要があります。本研究では、県内の気候変動の実態や影響の地域特性を明らかにし、社会や経済などの地理的データと重ねることで気候変動に脆弱な地域を抽出します。また、気候変動適応に役立つ基礎的な情報を作成し、提供していきます。

気候変動に脆弱な地域抽出のイメージ

都市内グリーンインフラの環境緩和効果に関する研究(研究概要はこちら)

研究期間:R4(2022)~R7(2025)年度

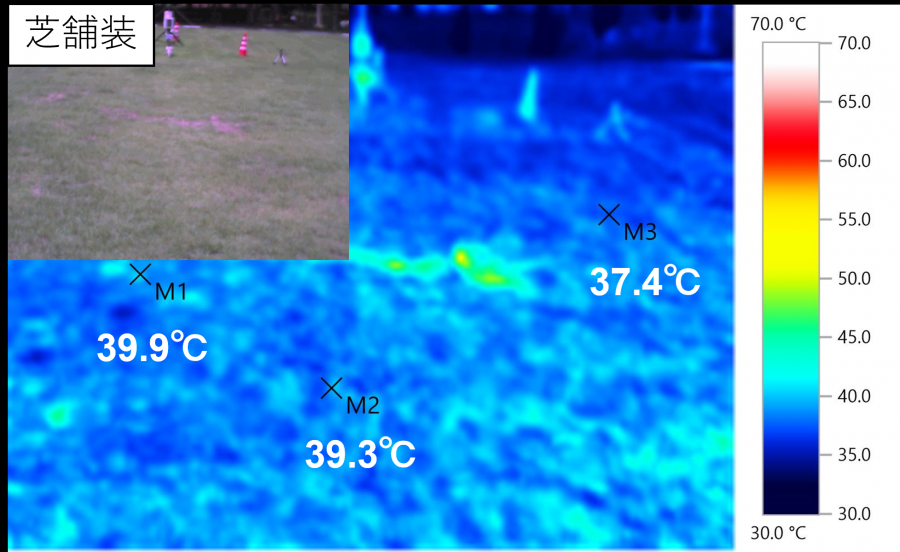

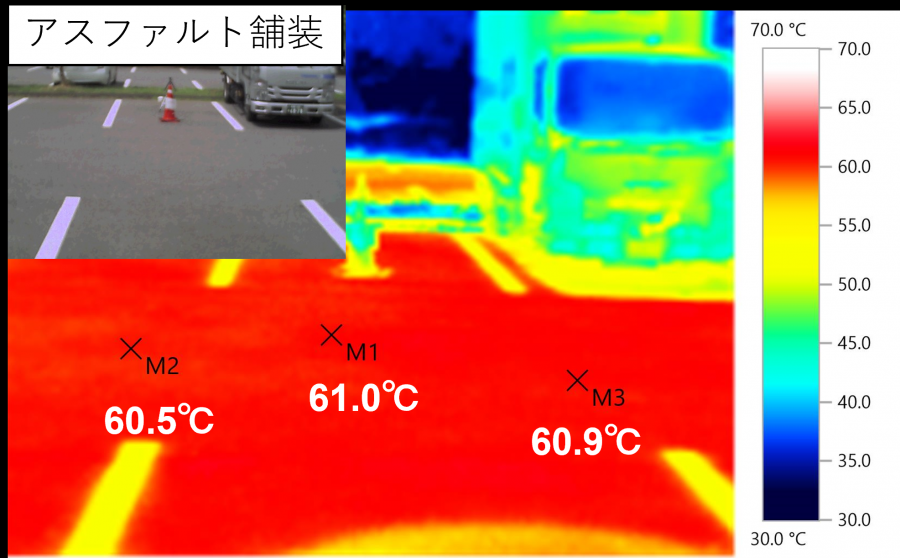

長野県内では都市化の進展によりみどりが減少しています。その一方で、ゼロカーボンやコンパクトシティの実現のためには、都市内のみどりの増加とともにそのグリーンインフラとしての役割が重要になっています。しかし、グリーンインフラの効果についてはまだ十分に明らかとなっていません。そこで、本研究では、都市のみどりがもつグリーンインフラとしての環境緩和効果、主に熱環境緩和効果の評価を行うこととしています。

芝舗装の表面温度画像アスファルト舗装の表面温度画像

自然共生への行動変容につながる情報デザイン(研究概要はこちら)

研究期間:R5(2023)~R7(2025)年度

人と自然が共生する持続可能な社会の実現(例:SDGs)に向けて、私たちの行動を変える必要があります。本研究では、生物多様性保全や気候変動対策について「わかりやすく、具体的な行動につながりやすい情報」として加工・編集し、発信します。

これまでに取り組んだ調査研究課題

1 生物多様性とその保全

- 絶滅のおそれのある高山遺存種の保護回復に関する調査研究(R4(2022)~R6(2024)年度)

- 侵略的外来種への対策に関する調査研究(H18(2006)~R4(2022)年度)

- 高山帯の生態系モニタリング調査研究(H25(2013)~R3(2021)年度)

- 長野県の生物多様性の保全(H24(2012)~R3(2021)年度)

- 山岳地における植生の再生に関する調査研究(H19(2007)~H21(2009)年度)

- 霧ヶ峰における自然環境の保全と再生に関する調査調査(H18(2006)~H19(2007)年度)

- 信州の里山の特性把握と環境保全のための総合研究(H13(2001)~H17(2005)年度)

2 野生鳥獣保護管理

3 気候変動の影響とその対策

- 気候変動適応に必要な基盤情報の整備と情報発信(R2(2020)~R6(2024)年度)

- 長野県内の湖沼とその集水域における土壌環境の中長期的保全・管理に向けた調査研究(R2(2020)~R4(2022)年度)

- 長野県におけるカラマツ林の炭素収支の気候変動応答と森林管理による緩和策の評価(H30(2018)~R2(2020)年度)

- 地方都市におけるヒートアイランド現象の緩和策に関する調査研究(H23(2011)~H29(2017)年度)

- 長野県の自然への温暖化影響モニタリング・夏鳥の初認・初鳴き調査(H23(2011)~R3(2021)年度)

- 家庭のエネルギー消費に関するアンケート(H21(2009)年度)

- 薪ストーブ利用実態調査(H22(2010)年度)

- 長野県における温暖化影響評価及び適応策立案手法の開発に関する研究(信州クールアース推進調査研究事業H22(2010)~H26(2014)年度)

- 長野県における地球温暖化現象のモニタリング(H20(2008)~H21(2009)年度)

- 長野県における地球温暖化現象の実態把握およびその生物相への影響に関する研究(H15(2003)~H19(2007)年度)(PDF:4,864KB)

4 その他

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください