ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 県民の学び支援課紹介 > 信州学び円卓会議等について > 第3回地域版信州学び円卓会議

ここから本文です。

更新日:2025年2月25日

第3回地域版信州学び円卓会議

開催日時

令和7年1月22日(水曜日) 13:00~15:00 ※オンライン実施

テーマ

「地域と共に創る持続可能な学校のあり方」

参加者

(1)各市町村、各市町村教育委員会

(2)学校関係者

(3)その他教育関係者

(4)信州学び円卓会議運営委員会委員

資料

- 次第(PDF:65KB)

- 信州学び円卓会議の概要(PDF:1,191KB)

- (事例発表)志布志市教育委員会様説明資料(PDF:1,396KB)

- (事例発表)五城目町教育委員会様説明資料(PDF:6,690KB)

- (事例発表)栄村教育委員会様説明資料(PDF:5,467KB)

アーカイブ配信

https://www.youtube.com/live/i2gdOa_C1d0(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

実施概要

■タイムテーブル

13:00~14:15 事例発表及び質疑応答

鹿児島県 志布志市教育委員会

「保護者や地域が自ら考える子供たちにとってのより良い学びの場」

秋田県 五城目町教育委員会

「学校の内側と外側 境界を越える学校づくり」

長野県 栄村教育委員会

「みんなで学校を創ろう!」

14:15~15:00 各地域における現状、取組等の意見交換

【当日の様子】

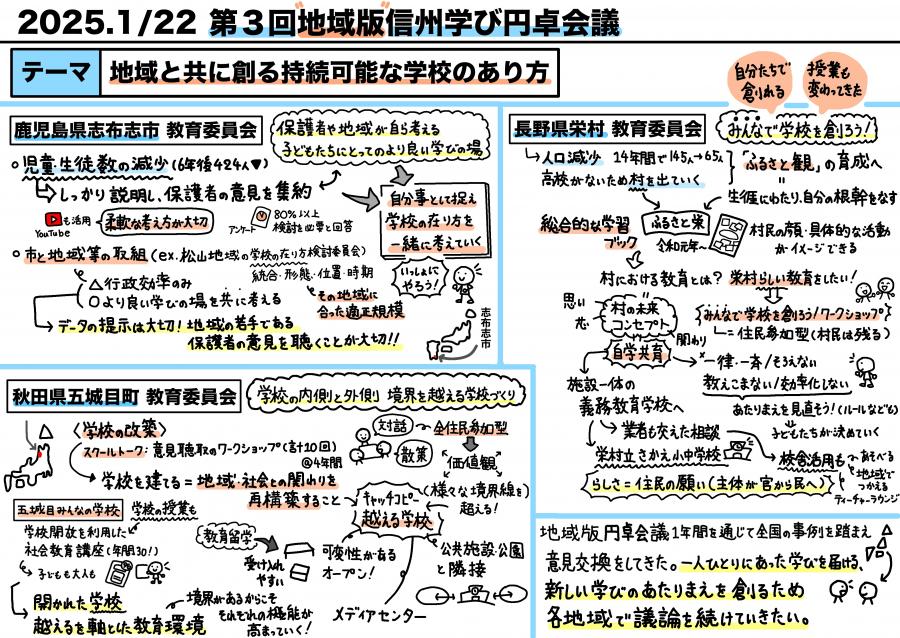

【グラフィックレコーディング】

質疑応答

鹿児島県 志布志市教育委員会

「保護者や地域が自ら考える子供たちにとってのより良い学びの場」

感想: 学校を統合するにあたっては、データなどで情報を整理し、地域の方と危機感を共有することが大事だと感じた。行政の効率化だけではなく、長く住みよい地域にするために、という姿勢を示すことで、地域と行政が一緒に考えられる土壌を耕したのだろうと思った。

A: 地域の方も、年長者のみならず保護者の意見を聴くと少し考えが変わっていくこともある。

秋田県 五城目町教育委員会

「学校の内側と外側 境界を越える学校づくり」

感想:学校を新たに作ることをきっかけとして、スクールトークを軸に、住民参加で学校のあり方にについて話しをされた。その結果として学校の概念を超える学習空間となり、住民の皆さんも集い、地域と学校を結びつける形になっているというのが素晴らしい

Q: 学校の中に公民館機能持たせるという発想はなかったのか。

A: 公民館は別に5個くらいありそのバランスが難しい。公民館も活動に人が集まらないという課題がある。新しい視点で学校を利用して人が集まるきっかけをつくり、そこから公民館に活動が戻ってくれればというイメージで、みんなの学校を採用していると思っている。

Q: 「みんなの学校」で平日に小学生が参加する場合は総合の時間として扱っているか。

A: 学校の要望を聞きながら、総合以外で、社会や体育の授業として扱う場合もある。学校に提案して、社会教育と学校教育をどう両立するかということは、慎重に扱っている。

長野県 栄村教育委員会

「みんなで学校を創ろう!」

感想: 教育を考えることは未来を考えること。ここまで村一丸となって考えているところについて感銘を受けた。

Q: 住民参加型がうまく機能するために工夫した点は。

A: 次に何を話せばその先に進めるのかを一番考えた。まず、子ども達の姿を考え、最初に柱を決めた。

その先に色んな話をしていったが、柱となるものを決めていたため、揺らがずに話し合いを進めていけた。

Q: 実際に住民が話し合いに参加してもらうまでの課題などはあったか

A: 広報に力を入れて、チラシをやわらかい表現にしたり、有線放送でひたすら呼びかけたりした。また、会議の場も住民に司会をやっていただいたり工夫をしていた。

Q: 今までの取組の中で、県や外部の方にどういう支援が欲しかったなどあるか

A: 外部の方に入ってもらった方がいい場面と、入ってもらうと困る場面があった。入ってもらった方がよかったのは義務教育学校か小中一貫校かを考える際にはやはり情報が無いため、入ってもらう決断をした。外部の人に入ってもらったのはそこだけだと思う。今後はカリキュラムの作成と特区申請をしたいと思っており、そこへの支援をいただきたいと思っている

意見交換の主な意見

・子どもと先生、地域の人が一緒になって学び合う少人数の固定化されたコミュニケーションから大人と一緒に多様な価値観があることを感じられるような授業を行っている。

・多世代交流ができる場として、学校の中にコミュニティルームを設置。地域の人はコミュニティルームから学校の授業を自由に参観できる。学校と関わることができる場所となっている。

・学校図書館を地域の人も利用できるようにしている。

・学校の活動に住民の方が参加してもらっているが、メンバーが固定化してきている。多くの方に取り組みが広がっていくように今後住民に周知をしながら参加を促していきたい。

・隣町と合同授業を行っていたり、中学校は隣町に事務委託をしている。

・中山間地域の特色ある学びを広げるというメッセージに力をもらい、最先端の学びができる機会と捉え、自分も子どもも伸びるチャンスと思い取り組んでいる。

・複式化を主体的な学習姿勢を育むためのチャンスと位置づけ、それを学校の強みとしていきたい

・地域と協働した学習には良さがたくさんあるが、反面、時間的な忙しさやお膳立てされた体験では良いとこ取りなのではという反省もあり、スリムアップしていきたい。

・新しいものを取り入れる中で、取り除くものも必要。

【長野県教育委員会事務局】

・子どもを中心とした探究県に向けて新しい当たり前をつくっていきたい。そのための予算要求している事業の紹介。

➢ウェルビーイング実践校 TOCO-TON

➢小規模校同士をネットワーキングするオンライン授業

➢僻地手当や準じる手当の引き上げ

【木曽地域振興局 渡邉局長】

・6町村で広域連合を形成しており、局もその中に入り連携体制を整えた上で、教育環境についても新しい学びの場が提供できるような体制を作りたい。

・具体的には、広域連合推進会議の中に教育環境の整備や再配置等を議論する部会がある。本年度要項改正をして、組織を拡充し、来年度から議論を進めていきたい。

・円卓会議の議論も踏まえて、小中や高校についても、様々な団体・関係者と連携して、教育機関に限らず、地域・民間の方々も一緒になり、オール木曽で考えていきたい。

■まとめ

地域版信州学び円卓会議でご紹介した事例などを参考に、各地域において、子ども達を主体とした学びの環境づくりについての議論を進めていただきたい。

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください