ホーム > 社会基盤 > 砂防 > 過去の災害に学ぶページ > 北安曇郡小谷村中土地区上手村

ここから本文です。

更新日:2023年6月12日

北安曇郡小谷村中土地区上手村

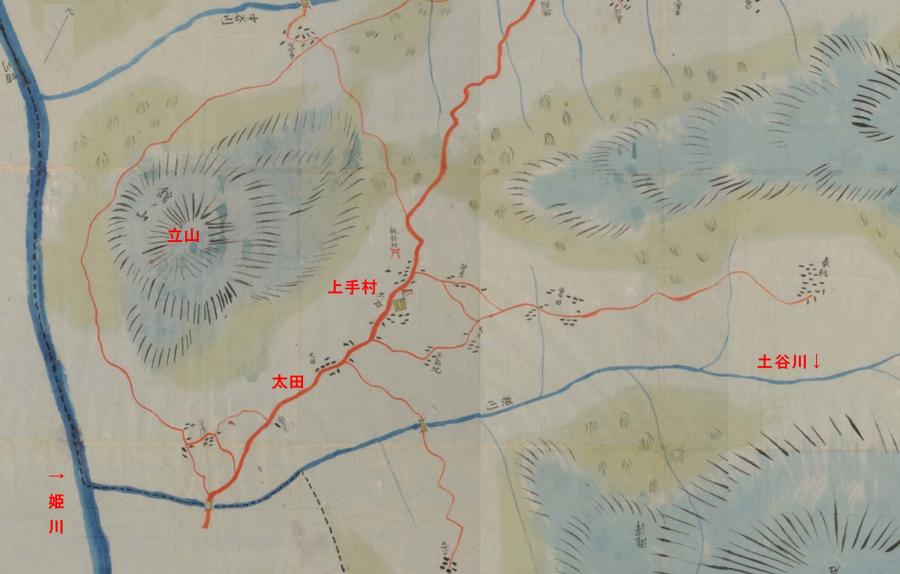

中土村図(一部:明治初期)

※長野県立歴史館所蔵の村絵図を加工して作成

概要

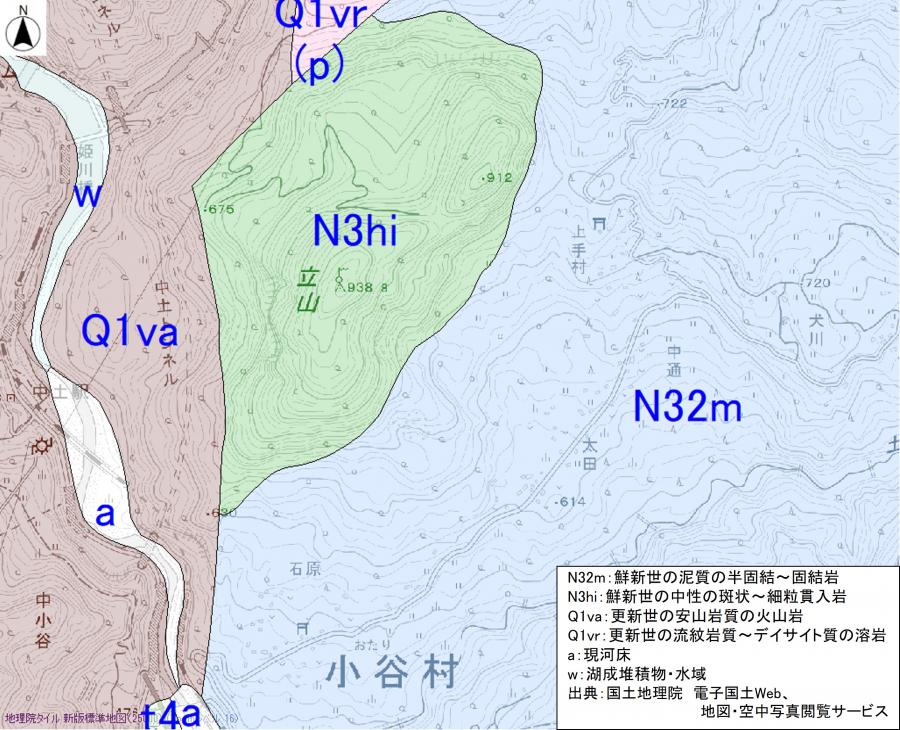

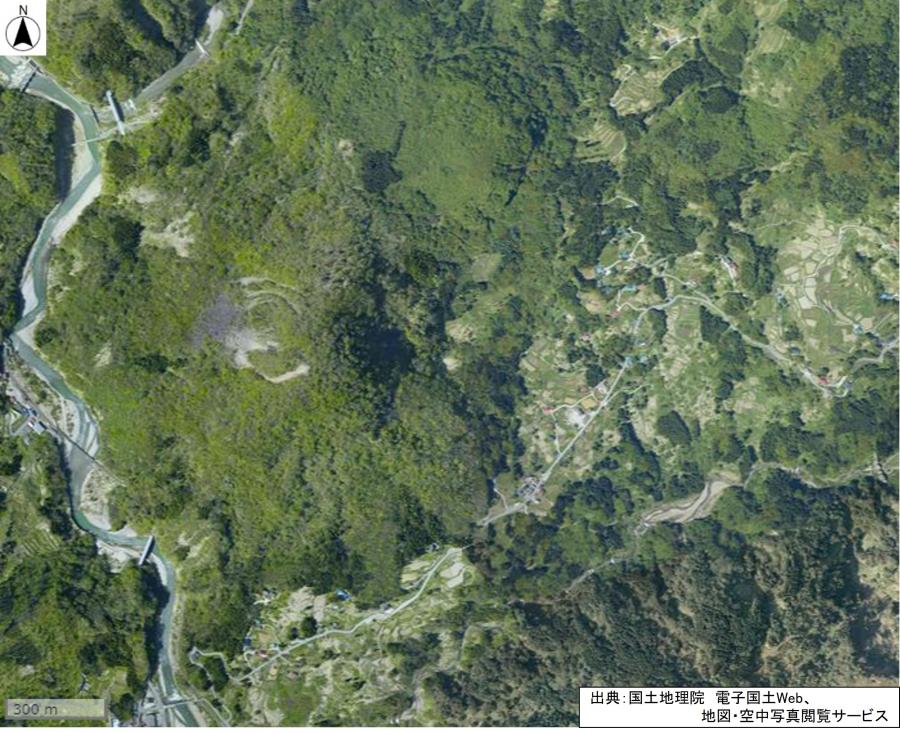

姫川支流の土谷川の右岸は、地下水も多く、地形的にも不安定で地すべりが多い地域です。また、姫川とその支流沿いには浸食を免れた残丘がいくつかあり、立山もその一つで、この山の緩斜面が地すべり地になっていて、対象地はここに位置しています。

なお、上手村の言い伝え・記録によると、上手村の南西付近にある太田という集落は、以前は今の場所にはなく、地すべりにより移転してきたと言われているそうです。

昭和35年に上手村地域が地すべり防止区域に指定されて以降、長期にわたって表面排水工事、杭工、アンカー工などのさまざまな工事が行われました。

関係図面

1.地図

2.地質図

3.航空写真

伝承

抜け止めの杭の風習

石田ほかによると、戸隠神社は水を恵む神である九頭竜を祀っており、洪水除け、地すべり除けの神としても信仰されていたこと、そして姫川流域では、地すべりよけとして、戸隠神社から祈祷された「抜け止めの杭」を亀裂などに打つ呪い(まじない)の風習があったことが記されています。(出典:石田ほか. 姫川流域における過去の土砂災害について. 砂防学会研究発表会概要集(Web), 2020, p479-480.)

小谷村の上手村地区では、現在もこの風習が行われており、地すべりを防いでほしいという願いを込めて、戸隠神社から受けた杭を、毎年決まった杉の木の根元に打ち込んでいるそうです。

(PDF:565KB) (PDF:565KB) |

| 小谷村上手村地区の抜け止めの杭 |