ここから本文です。

更新日:2024年10月1日

水産試験場

燻製、ゴールデンキャビア

![]() コレゴヌス養殖技術開発の記録

コレゴヌス養殖技術開発の記録

流通加工

燻製、ゴールデンキャビア

羽毛田 則生

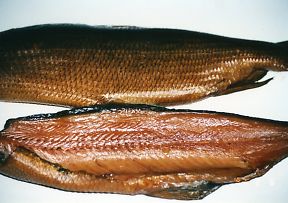

シナノユキマス親魚は、成熟期になると水カビ病で多い日には100尾程度へい死するとともに、常時程度の差はあれ、病魚は水面を浮遊している。水カビ着生初期の病魚は、筋肉組織内まで変性していないので刺身としても使えるくらいである。そこで、この素材を使って何か加工できないものだろうかと考えたのが燻製の始まりである。

実際に燻製加工してみると油分の多いのに驚かされた。燻煙が立ちのぼると音を立てて下にダラダラと油滴が落ちるほどである。その後、不用の雄親魚を使って毎年年末になると燻製を作るのが恒例となった。

試作品は関係機関・団体等へお裾分けしたが、評判は上々であった。なお、温燻は佐々木支場長と上原さん、冷燻は山本君の得意とするところであり、その後本格的に始めた佐久養殖漁業協同組合の飯田君は、今では私が元祖であると称している。

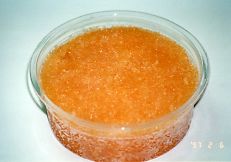

燻製と同様に、卵の加工も不良卵の有効利用から始まった。最初は、卵重量の5~10%の塩を目安に卵とかきませ、ガーゼ等に包んで梁に吊るして脱水するという簡便な方法であった。しかし、何度か試みているうちに分かったことは、過熟等の不良卵はどんなにエ夫を凝らしても、口の中でキョロキョロ動き回る塩漬け卵しかできず、キャビアのようにしっとりとした製品を作るには、それなりの良卵を使わなければならないということであった。その後、塩漬け卵は天然塩の温塩水に数分浸した後、タオル等で脱水する現在の方法に至っている。

隣接する佐久養殖漁業協同組合では、三枚おろしの時にとれる筋子状の卵を「ふるい」でバラバラに分離し塩漬けにした後、500g単位のパックに小分け、冷凍し「ゴールデンキャビア」と称して高価な製品として販売している。

なお、実際にチョウザメ卵であるキャビアを食べた経験のある山崎支場長が「ゴールデンキャビア」と命名した。

シナノユキマスの燻製 |

ゴールデンキャビア |

お問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください